Oleh: Lukman Hakiem, Penulis Biografi Mohammad Natsir

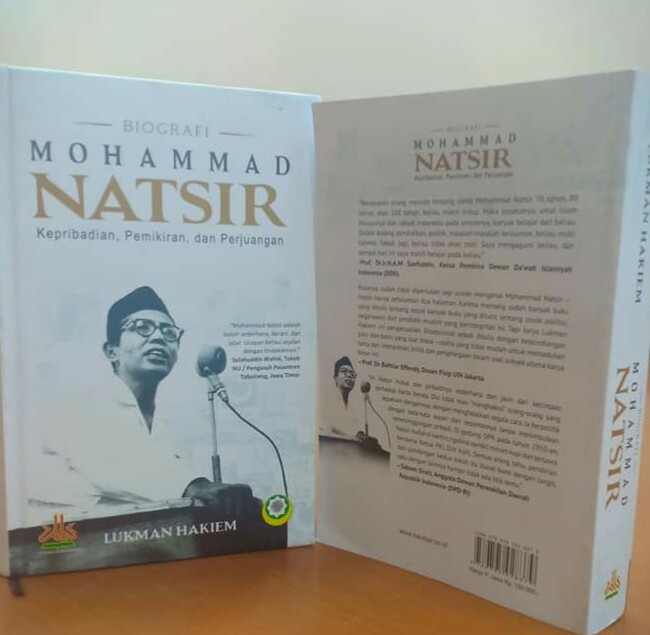

SETELAH ditekuni selama sekitar satu tahun, alhamdulillah Biografi Mohammad Natsir diluncurkan di Panggung Utama Pameran Buku Indonesia Internasional, di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Sabtu, 7 September 2019.

Setelah peluncuran, tak urung muncul pertanyaan: “Mengapa harus menulis biografi M. Natsir?”

Buku tentang cendekiawan, ulama, politisi, dan negarawan Mohammad Natsir, telah banyak ditulis, baik oleh penulis dalam maupun luar negeri. Sekadar contoh, dapat disebut beberapa penulis dan bukunya: (1) Yusuf Abdullah Puar, 1978, Muhammad Natsir 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, (2) H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais (ed),1988, Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Pandangan dan Penilaian Generasi Muda , (3) Ajip Rosidi, 1990, M. Natsir Sebuah Biografi 1, (4) Lukman Hakiem (ed), 1993, Pemimpin Pulang Rekaman Perisistiwa Wafatnya M. Natsir, (5) Anwar Harjono dkk, 1996, Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir, (6) Dr. Thohir Luth, 1999, M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya, (7) Hendra Gunawan, SS, 2000, M. Natsir dan Darul Islam Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953-1958, (8) Gamal Abdul Nasir Zakaria, 2003, Mohammad Natsir Pendidik Ummah, (9) Lukman Hakiem (ed), 2008, 100 Tahun Mohammad Natsir Berdamai dengan Sejarah, (10) Waluyo, 2009, Dari “Pemberontak” Menjadi Pahlawan Nasional Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia, (11) M. Dzulfikriddin, 2010, Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia, (12) Seri Buku TEMPO, 2011, Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim, (13) Audrey R. Kahin, 2012, Islam, Nationalism and Democracy A Political Biography of Mohammad Natsir, (14) Sohirin Mohammad Solihin, 2013, Mohammad Natsir Intellectualism and Activism in Modern Age, dan (15) H. Mas’oed Abidin, 2016, Gagasan dan Gerak Dakwah Mohammad Natsir Hidupkan Dakwah Bangun Negeri.

Dengan telah banyaknya diterbitkan buku tentang Mohammad Natsir, pertanyaan untuk apa lagi buku ini ditulis, menjadi relevan.

Pertanyaan itu juga bergelayut di kepala penulis, ketika pada suatu hari di tahun 2018 diundang oleh pimpinan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia untuk bertukar pikiran mengenai keinginan pimpinan Dewan Da’wah menerbitkan biografi penggagas Mosi Integral dan Perdana Menteri NKRI (1950-1951) itu.

Inspirasi Al-Ammar

TERUTAMA setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada permulaan bulan November 2008 mengukuhkan Mohammad Natsir menjadi Pahlawan Nasional, hasrat masyarakat untuk mengenal lebih jauh sosok pahlawan kelahiran Alahan Panjang itu, meningkat. Akan tetapi, dua buku biografi Natsir yang masing-masing ditulis oleh Yusuf Abdullah Puar dan Ajip Rosidi, sudah lama tidak ada di toko buku. Buku-buku mengenai pemikiran Natsir seperti Capita Selecta dan Fiqhud Da’wah, sulit pula dicari.

Dalam diskusi di markas organisasi yang didirikan oleh Natsir itu, Wakil Ketua Umum Dewan Da’wah, Ustadz Abdul Wahid Alwi, M.A., memberi informasi bahwa seorang mantan pejabat Kerajaan Saudi Arabia yang pernah bertugas di Indonesia, Syaikh Dr. Abdul Aziz Abdullah Al-Ammar, merasa heran dan kecewa karena — setelah mencari di berbagai toko buku di negerinya — tidak menemukan satu pun buku mengenai Mohammad Natsir di dalam bahasa Arab. Menurut Syaikh Al-Ammar, seperti dituturkan oleh Ustadz Abdul Wahid, sebagai tokoh dunia Islam, seharusnya biografi Natsir tersedia di dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Arab.

Percakapan Ustadz Abdul Wahid dengan Dr. Al-Ammar itu mengilhami pimpinan Dewan Da’wah untuk mengikhtiarkan penulisan buku biografi Mohammad Natsir yang diharapkan melengkapi biografi yang sudah terbit. Dalam rangka itu penulis diminta untuk mengerjakan tugas yang pasti tidak ringan ini.

Meskipun penulis sempat mengenal Natsir secara pribadi — dalam istilah Natsir: “bekerja sama dan bersama-sama bekerja” di Dewan Da’wah yang dia pimpin — dan telah menulis serpihan pemikiran dan perjuangan Natsir; permintaan pimpinan Dewan Da’wah itu tetap saja penulis anggap berat.

Dasar dan Lambang Negara

MENULIS tentang Natsir, adalah menulis tentang seorang Muslim-patriot yang sejak sebelum sebelum lahir negara Republik Indonesia telah menuangkan pikirannya tentang masa depan negara yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya itu. Polemik antara Sukarno dengan Natsir, haruslah dilihat dalam kerangka ini.

Tidaklah mengherankan, sejak detik-detik awal lahirnya Republik Indonesia, Natsir telah secara sadar melibatkan diri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan Indonesia. Bangsa ini semestinya mencatat dengan tinta emas keberhasilan Natsir –dengan Mosi Integral yang didukung oleh semua pemimpin fraksi di Parlemen Republik Indonesia Serikat– memulihkan negara kesatuan dengan cara-cara yang bermartabat, tanpa pertumpahan darah, dan tanpa mempermalukan pihak manapun.

Mengenai dasar negara Pancasila, sejak awal pendirian Natsir sudah sangat jelas. Di majalah Hikmah, 29 Mei 1950, Natsir menegaskan pendiriannya bahwa perumusan Pancasila adalah hasil musyawarah para pemimpin pada saat taraf perjuangan memuncak di tahun 1945. Natsir yakin, di dalam keadaan yang demikian, para pemimpin yang berkumpul itu, yang sebagian besar beragama Islam, pastilah tidak akan membenarkan sesuatu perumusan yang menurut pandangan mereka nyata bertentangan dengan ajaran Quran.

Setahun sebelumnya, dalam pidato berjudul “Negara Nasional dan Cita-cita Islam” di Universitas Indonesia, ketika menjelaskan hubungan Pancasila dengan Islam, Bung Kasrno berkata: “Tentang kedudukan Pancasila dan Islam, aku tidak bisa mengatakan lebih daripada itu dan mensitir Saudara Pemimpin Besar Masyumi, Mohammad Natsir. Di Pakistan, di Karachi, tatkala beliau mengadakan ceramah di hadapan Pakistan Instititute for International Relation, beliau mengatakan bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan satu sama lain.”

Di Majelis Konstituante, majelis yang diberi kewenangan untuk membentuk Undang-Undang Dasar, Natsir kembali menegaskan pendiriannya; terlepas dari tempatnya dalam urutan perumusan Pancasila – entah di atas atau di bawah — sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi sumber dari keempat sila lainnya. Pancasila yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai point of reference itulah yang tanpa ragu, dia dukung.

Pendirian Natsir sejalan dengan pendirian seorang tokoh Nasrani, Arnold Mononutu. Dalam pidato di Konstituante, anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) itu tidak mau menyebut Pancasila sebagai “hasil penggalian dari masyarakat Indonesia. Bagi Mononutu, Pancasila merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran Injil.

Dalam pidato yang disambut dengan penuh suka cita oleh Natsir itu, Mononutu dengan tegas berkata: “Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagi kami, pokok dan sumber dari lain-lain sila. Tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa,Pancasila akan menjadi filsafat materialistis belaka.”

Lebih lanjut Mononutu menegaskan bahwa sebagai orang Kristen dia percaya sila Kebangsaan mempunyai sumber dalam Ketuhahanan Yang Maha Esa, seperti dipesan oleh Isa Al-Masih menurut Injil Matius yang berbunyi: “Maka Injil Kerajaan ini kelak dikabarkan dalam segala dunia, akan satu kesaksian bagi segala bangsa, sebab itu pergilah kamu mengajar segala bangsa”.

Pancasila dalam pemahaman Mononutu merupakan satu weltanschaung yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, satu jalan memikir yang dapat dipertanggungjawabkan atas norma-norma filsafat.

“Pancasila merupakan dalam jiwanya satu kebulatan sejati. Sila pertama tidak dapat diceraikan daripada lain-lain sila. Lain-lain sila tidak dapat pula diceraikan dari sila yang pertama,” kata Mononutu.

Akan tetapi, yang penting menurut Mononutu ialah bahwa Pancasila sebagai realisasi dari jalan pikiran monistis bangsa Indonesia adalah dasar negara yang bersifat religieus-monistis, adalah “titik pertemuan dari segala golongan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun juga Nabi golongan itu masing-masing.”

Dengan riang gembira, Natsir menyambut pidato Mononutu: “Bukankah ini berarti, Saudara Ketua, kalau sudah demikian, di sinilah kita sampai pada satu titik pertemuan antara umat Kristen dan umat Islam, yakni sama-sama hendak mencari dasar negara yang bersumberkan kepada wahyu Ilahi. Baik yang melalui Injil ataupun melalui Quran. Dengan demikian akan terdapatlah kiranya kenyataan bahwa baik golongan Saudara Mononutu maupun golongan kami mendapat persesuaian dalam satu hal essentieel, yakni sama-sama menolak paham sekularisme sebagai falsafah negara.”

Tafsir Natsir dan Mononutu sejalan dengan tafsir Mohammad Hatta yang di dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa Pancasila terdiri dari dua fundamen: fundamen moral dan fundamen politik. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fundamen moral menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik.

Selanjutnya Hatta berkata: “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kejujuran.”

Fundamen politik ialah empat sila lainnya yang kesemuanya adalah cita-cita yang hidup dan tertanam dalam pergerakan kemerdekaan kita di masa yang lampau, dan karena itu menjadi tujuan yang hidup bagi Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Lebih tiga puluh lima tahun kemudian, dalam wawancara dengan majalah Panji Masyarakat, Natsir menegaskan kembali pendiriannya. “Di mata seorang Muslim,” kata Natsir, “perumusan Pancasila bukan kelihatan a priori sebagai ‘barang asing’ yang berlawanan dengan ajaran Al-Quran. Ia melihat di dalamnya suatu pencerminan sebagai yang ada pada sisinya. Tetapi ini tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik dengan Islam. Pancasila memang mengandung tujuan-tujuan Islam, tetapi bukanlah berarti Pancasila itu Islam. Kita berkeyakinan yang tidak akan kunjung kering, bahwa di atas tanah dan iklim Islam, Pancasila akan tumbuh subur.”

Pendapat Natsir itu didasari keyakinan bahwa iman, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditumbuhkan semata-mata hanya dengan mencantumkan kata-kata dan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila. “Tegasnya, dalam pangkuan Quran, Pancasila akan hidup subur. Satu dan lain tidak a priori bertentangan, tapi tidak pula identik (sama),” ujarnya sambil menambahkan bahwa semua itu telah dia ucapkan dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab pada tahun 1954.

Natsir tidak hanya terlibat intens di dalam proses perumusan dasar negara, tetapi tidak kurang intensnya di dalam proses penciptaan lambang negara. Sedikit diketahui publik bahwa Natsir adalah anggota Panitia Lambang Negara yang telah melahirkan lambang Burung Garuda Pancasila. Natsir pula yang menyumbangkan bintang emas bersegi lima sebagai lambang sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia Tanah Airku

TERHADAP Republik yang sudah merdeka ini, Natsir mengakui banyak kekurangan dan cacatnya. Akan tetapi, dengan segala cacat yang melekat pada Republik ini, kita harus menerimanya dengan rasa syukur nikmat. Bagi umat Islam, mensyukuri nikmat itu adalah suatu kewajiban.

Natsir mengingatkan, bersyukur nikmat, bukanlah semata-mata bergembira ria dengan melepaskan segala instink untuk mencapai sebanyak-banyak kesenangan dan kemewahan.

“Bersyukur nikmat artinya ialah menerima dengan insaf akan apa yang ada, dengan segala kandungannya berupa kelemahan dan kekuatan yang terpendam di dalamnya. Diterima dengan niat memperbaiki. Memperbaiki apa yang belum baik, memperkuat mana yang belum kuat, serta menyempurnakan mana yang belum sempurna. Itulah artinya bersyukur nikmat,” ujar Natsir.

Natsir membantah anggapan seolah-olah Islam bertentangan dengan adanya bangsa-bangsa. Seolah-olah orang yang beragama Islam itu tidak memiliki kebangsaan.

“Yang demikian itu, tidak betul!,” kata Natsir seraya menegaskan bahwa kita dapat menjadi seorang Muslim yang taat, yang dengan riang gembira pula menyanyikan Indonesia Tanah Airku.

Dalam rangka ini dapat dipahami reaksi Natsir terhadap pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983) Dr. Daoed Joesoef dalam polemik libur sekolah di bulan Ramadhan. Dalam pernyataan yang dikutip berbagai media massa, Daoed Joesoef mengatakan bahwa tidak liburnya sekolah-sekolah umum pada bulan Puasa bukan masalah agama, melainkan masalah nasional.

Menurut Natsir, dengan pernyataan itu, Daoed Joesoef hendak mengaitkan soal libur sekolah di bulan Puasa kepada dua soal yang dianggapnya saling bertentangan, yakni soal agama dan soal nasional.

“Bagi kita, umat Islam, tidak ada pemisahan antara kepentingan agama dengan kepentingan nasional,” ujar Natsir. “Jiwa nasionalnya seorang Muslim Indonesia sama sekali tidak akan berkurang hanya karena dia memperhatikan kepentingan agamanya,” katanya menambahkan.

Dalam nada bersungguh-sungguh, Nastsir bertanya: “Apakah yang menjadi ukuran nasionalnya seseorang, bila kaum Muslimin yang telah berjuang selama ini dinyatakan sebagai tidak memperhatikan kepentingan bangsanya?”

Kritik dan Perbedaan Pendapat

SEBAGAI seorang demokrat, Natsir melihat kritik dan perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses pematangan seorang pemimpin. Menurut Natsir, ini harus didukung oleh suasana keterbukaan yang memungkinkan orang bisa melaksanakan freedom of expression atau kebebasan berpendapat.

Dalam pandangan Natsir, suatu negara yang mengekang atau membatasi kebebasan berpendapat, akan sulit melahirkan pemimpin.

“Kalau ingin melihat lahirnya pemimpin yang berurat ke bawah, dalam suatu masa di suatu negara, lihatlah terlebih dahulu apakah negara itu menolelir perbedaan pendapat atau tidak,”katanya.

Sebagai anggota parlemen dan sebagai anggota fraksi yang berhaluan Islam di tahun 1950-an, Natsir bisa berdebat dan bersitegang dengan muka merah dengan anggota PNI, PKI, dan lain-lain.

“Tetapi bila sidang selesai, kami bisa duduk dan sama-sama minum kopi. Artinya hubungan pribadi tetap baik, dan tidak ada rasa permusuhan. Kami memang berkompetisi satu sama lain, tetapi semuanya berlangsung dengan cara dan sikap terbuka,” kenang Natsir.

Hemat Natsir, perbedaan pendapat justru menumbuhkan adanya keperluan untuk bermusyawarah guna mencari kesepakatan bersama. Andaikata kesepakatan tidak tercapai, berpisah atau bercerailah dalam keadaan dan suasana yang baik.

“Jadi, ada toleransi dan saling harga menghargai satu sama lain,” kenang Natsir lagi.

Natsir yakin, pemimpin akan lahir hanya dalam suasana keterbukaan. Dalam suasana tertutup, misalnya di negara komunis yang menganut sistem totaliter, pemimpin sulit berkembang. Kalaupun ada, biasanya dia tidak berurat dan berakar ke bawah. Lebih banyak bergantung ke atas. Bergantung kepada birokrasi atau partai berkuasa.

Mimpi Penulis

DENGAN segala kekurangan – yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis — buku ini dipersembahkan kepada sidang pembaca yang budiman. Kata orang, buku yang sempurna hanyalah buku yang tidak pernah diterbitkan.

Jika ada yang boleh diharapkan dari kehadiran buku ini, penulis bermimpi kitab ini turut menyumbang –betapapun kecilnya — bagi penguatan identitas keagamaan dan keindonesiaan kita; dua identitas yang seharusnya saling melengkapi. Bukan saling dipertentangkan! Bagi kaum Muslimin, penguatan identitas kemusliman haruslah berarti penguatan identitas keindonesiaan. Demikian pula sebaliknya.

Sebagai seorang Muslim-patriot, keislaman dan keindonesiaan telah utuh di dalam diri Natsir.